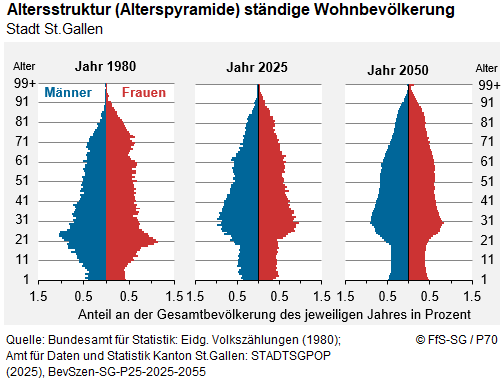

Die drei Alterspyramiden veranschaulichen den Prozess der demografischen Alterung, wie er zwischen 1980 und 2024 stattgefunden hat und sich voraussichtlich bis 2050 weiterentwickeln wird. Seit 1980 sind insbesondere die Bevölkerungsanteile der Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 24 Jahren sichtbar zurückgegangen. Zugenommen hat im Gegenzug die Bedeutung der Altersklassen ab 25 Jahren aufwärts. Besonders gross sind die Unterschiede relativ betrachtet bei den Altersklassen ab 90 und mehr Jahren. Konstant hoch ist in allen drei Alterspyramiden der Anteil der 20-30-Jährigen, worin sich die Bedeutung der Stadt St.Gallen als Hochschulstandort widerspiegelt.

Die Verteilung der Anteile der einzelnen Altersgrupen am Bevölkerungstotal zeigt die zahlenmässige Bedeutung der verschiedenen Altersgrupen. Je nach Verteilung resultieren andere gesellschaftliche Konsequenzen. Hohe Anteile junger Altersklassen beispielsweise haben einen erhöhten Infrastrukturbedarf im Kinderbetreuungs- und Bildungsbereich zur Folge. Hohe Anteile der oberen Altersklassen signalisieren einen hohen Infrastrukturbedarf im Bereich des Spitalwesens und der Alten- und Krankenpflege. Die Anteile der mittleren Altersgrupen weisen auf das Potenzial an Erwerbspersonen hin, die mit ihrer Erwerbstätigkeit die Mittel für Infrastrukturausgaben erwirtschaften können.

Die Altersverteilung bietet auch Hinweise darauf, welches Potential eine Gesellschaft hat, sich selbst durch Nachwuchs zu reproduzieren. Hat die Verteilung eine Pyramidenform, so ist das in hohem Masse der Fall. Der Name "Alterspyramide" für Grafiken zur Altersverteilung stammt aus einer Zeit, in der die Pyramidenform die vorherrschende Altersverteilung repräsentierte.

Beobachtungswerte Volkszählung (1980) und STADTSGPOP (2024), Wert 2050 gemäss kantonalem Trend-Szenario. Dargestellt wird der Anteil der Einjahresalterklassen nach Geschlecht an der Gesamtbevölkerung des jeweiligen Jahres. Das verwendete Bevölkerungskonzept ist die ständige Wohnbevölkerung (2024 und 2050), beziehungsweise die Wohnbevölkerung (1980).

Zu den Szenarien: Personen mit Nebenwohnsitz und ausländische Personen mit Kurzaufenthaltsbewilligungen oder im Asylverfahren bleiben ausgeklammert. Die Bevölkerungsszenarien des Amts für Daten und Statistik Kanton St.Gallen (DSSG) stellen Regionalisierungen der kantonalen Bevölkerungsszenarien des Bundesamtes für Statistik (BFS) dar. Es werden drei Szenarien berechnet: «Trend», «Hoch» und «Tief». Zentrale Annahmen und Parameter aus den kantonalen Bevölkerungsszenarien des BFS (AR-00-2025, BR-00-2025 und CR-00-2025) zu den Bevölkerungsbewegungen werden als Ausgangspunkt für die Regionalisierung übernommen. Hierzu zählen die Fertilität, die Mortalität, die Zuwanderungsvolumen und die Wegzugsraten. Bei der Berechnung der regionalisierten Bevölkerungsszenarien werden vom DSSG die von den BFS-Szenarien vorgegebenen gesamtkantonalen Entwicklungen unter Beachtung der lokalen Besonderheiten kleinräumig bis auf Ebene der Gemeinden heruntergebrochen. Die intrakantonale Wanderung zwischen den Gemeinden im Kanton wird von des DSSG auf Basis vergangener Wanderungsströme modelliert.

Nächste Aktualisierung bis spätestens: 31.01.2027